日本人弦楽器製作家

小金井店ショールーム

日本人弦楽器製作家 小金井店ショールーム

日本人弦楽器製作家の

作品の魅力を、

ぜひお試しください。

宮地楽器では、職人によって1本1本作られたハンドメイド楽器の魅力を、より多くの弦楽器愛好家の方に知って頂くべく、様々な製作家の作品をご紹介しています。

その中でも力を入れているのが日本人製作家の作品のご紹介。

近年、国際的な製作コンクールでの入賞など、日本人製作家の活躍が目立つようになり、ヨーロッパの製作家に決して引けを取らないその実力が、ようやく知られるようになってきました。

このページでは、優れたハンドメイド作品だけが持つ魅力、とりわけ日本人製作家の作品ならではの魅力をご紹介いたします。

宮地楽器 取り扱い

日本人製作家

新作ハンドメイド楽器の

魅力とは

量産楽器と手工楽器

ヴァイオリン族の弦楽器は、誕生した約400年前から、熟練した職人の手仕事によってその製法を受け継がれてきました。 20世紀に入ってからは、増加する音楽人口に対応するため、早く、安く楽器を製造する必要性が生じ、ヴァイオリンも大量生産品が多くを占めるようになります。 しかし、ほとんどすべての部品が木材から作られるヴァイオリンは、やはり今でも職人による手作りで仕上げるのが一番と言われています。 材料自体に個性がありますから、良い音のために最適なフォルム、板の厚さなど、職人の経験と感性に左右されるところが大きいからです。 こうして丁寧に手作りされた楽器こそ、永年愛用していただくのにふさわしいと言えるでしょう。

オールド楽器と新作楽器

古いほど音も良く、値段も高いと言われるヴァイオリン。確かに過去の名匠たちが製作した楽器の音は素晴らしいものです。

しかし、それらは万人が購入できる価格ではなくなってしまったのもまた事実です。

一方、作られたばかりの新作ヴァイオリンはどうなのでしょう。良い音が出ないのでしょうか。

もちろんそんなことはありません。作りの良い新作楽器は、最初から良い音を出します。そして、永年弾きこむことによって、さらに熟成させていくことができるのです。

誕生したばかりの楽器の音を、自らの成長とともに作り上げていく楽しみは、新作楽器を購入された方だけのものです。

早ければ、弾き始めて1年もしないうちに、楽器の音色にうれしい変化が生じることもあります。

科学技術館弦楽器フェアにて 菊田氏とお客様

科学技術館弦楽器フェアにて 菊田氏とお客様

新作手工弦楽器を所有する喜び

ヴァイオリンは、たびたび点検したり、調整をする必要がある楽器です。

新作手工楽器の場合、その楽器を製作した本人と、直接会って話をするチャンスがあることでしょう。

楽器の変化、成長を、製作家とプレイヤーが一緒に見守ることができるのは、大きな喜びと言えるでしょう。

日本人と外国人の

作品の違いは?

製作家の国籍による優劣はない

『外国人の楽器と日本人の楽器、どちらが良いのですか?』というご質問を、よくお客様から頂きます。 結論から申しますと、製作家の国籍による優劣は、全くないと私たちは考えます。 ヴァイオリン族の楽器は、17世紀のイタリアで現在の形が完成したと言われています。 ヨーロッパにおけるヴァイオリン製作の長い歴史は、多くの優れた職人がその技術を伝承することによって紡がれてきました。 それに対し、日本にヴァイオリンが入ってきたのはほんの100年ほど前のこと。 以前は、音楽教育の現場ではヨーロッパの楽器が圧倒的に支持されていたのも、むしろ当然の事だったと言えるでしょう。 しかし、近年では弦楽器製作の技術は広く世界中に広まり、日本にも多くの専門学校が設立されました。 外国へ留学する人も多くなり、もはや弦楽器製作は世界中で行われているのです。

製作コンクールにおける、日本人製作家の活躍

真面目で勉強熱心な日本人の気質は、集中力と器用さが必要なこのジャンルにおいても遺憾なく発揮されています。 難関と言われる製作コンクールで受賞し、その実力を認められる日本人製作家も出てきています。 製作コンクールには大小さまざまなものがありますが、通常は、公平を期すために審査員にはそれが誰の作品か分からないようになっています。 どの国の出身でも、誰の弟子でも、審査の条件は同じなのです。 特に難関のコンクールでは、製作技術や音色について、幾度も厳しい審査が行われています。 そういったコンクールで受賞することは、国籍と関わりなくその作品そのものが認められたということを意味します。

世界で活躍する3人の日本人製作家

近年、弦楽器製作の国際コンクールで注目を集めている日本人製作家たちがいます。

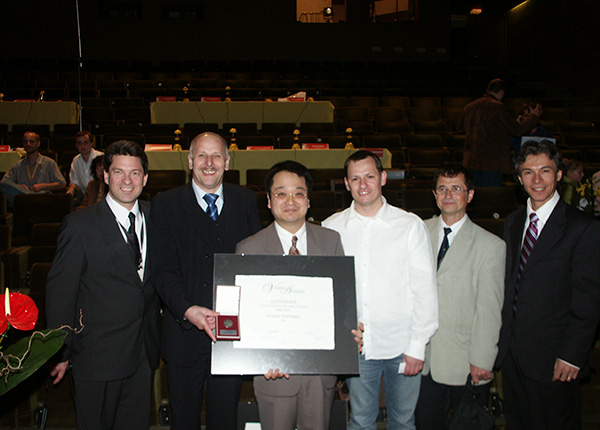

2006年のヴィエニアフスキーコンクール、そして2007年のチャイコフスキーコンクールで優勝した菊田浩、難関のViolino

Arvenzisを2007年に制した天野年員、2009年、2010年と連続してPisogne製作コンクールをヴァイオリンとヴィオラそれぞれで優勝した高橋明の3氏です。

印象深い出来事は、2007年のチャイコフスキーコンクールにおいて、菊田氏が1位、高橋氏が2位、天野氏が4位と、日本人製作家が上位を独占したことです。

ほぼ同時期に、ヴァイオリンの聖地といわれるイタリアのクレモナへ渡った3人。

留学からわずか10年の間に数々の国際コンクールで優勝、入賞を果たしたことは、まさに驚異的です。

菊田氏・2006年ヴィエニアフスキー国際ヴァイオリン製作コンクール優勝時

菊田氏・2006年ヴィエニアフスキー国際ヴァイオリン製作コンクール優勝時

天野氏・2007年VIOLINO

ARVENZIS国際ヴァイオリン製作コンクール優勝時

天野氏・2007年VIOLINO

ARVENZIS国際ヴァイオリン製作コンクール優勝時

高橋氏・2009年Pisogne弦楽器製作コンクール優勝時

高橋氏・2009年Pisogne弦楽器製作コンクール優勝時

日本の技術とイタリアの芸術性の融合

彼らは、なぜ短期間の間にそれだけ上達することができたのでしょうか?

おそらく、日本人の真面目な性格と器用さは、ヴァイオリン製作には向いているのでしょう。

そして、彼らが突出した才能を持ち、高度な技術を身につけ、細部までこだわり抜いて製作していることは間違いありません。

しかし、イタリアへ留学した彼らが共通して口にするのは、イタリア人マエストロたちが重きを置くのは、むしろ細部の完成度でなく、楽器全体から発せられるイメージの方だということです。

細部の仕上がりよりも、全体の雰囲気を大切にするイタリアのヴァイオリン作り。

そんなクレモナのトップクラスのマエストロたちに学んだ彼らの作品は、日本人の気質とイタリア人のセンスを合わせ持った、新しい価値を有する楽器と、私たちは考えます。

お客様に近い製作家を目指して

こうして生み出された彼らの作品は、アマチュア奏者からプロまで、実に様々な方にご愛用いただいております。

なかには、レッスンをスタートしたばかりのビギナーの方も大勢いらっしゃいます。

大切なのは、製作家が魂を込めて作った作品を、演奏する方が自身と共に育てあげていく気持ちです。

日本人製作家の作品を所有することは、作品そのものの魅力に加え、別の魅力もあると私たちは考えます。

製作家との距離が近く、直接会話をすることができるというのがそのひとつ。

作品を見るだけでは分からない、製作におけるこだわりや、製作過程の話を聞くこともできるでしょう。

楽器の音色を気に入っていただくことが第一ですが、さらに製作家をよく知ることにより、一生のパートナーとなり得る楽器に対する愛着はより一層のものとなるでしょう。

私たちは、日本人製作家の楽器の魅力をより多くの方に知って頂きたいと願っております。

宮地楽器小金井店では、菊田氏・高橋氏・天野氏・根本氏の試奏用の作品を常時展示。

ご予約・ご注文も承ります。

ぜひお気軽にお越し下さいませ。

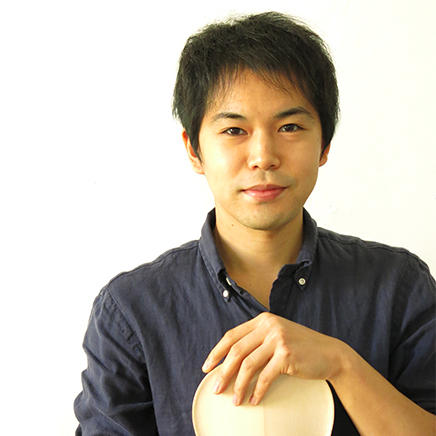

菊田浩さん

菊田浩さん 天野年員さん

天野年員さん